以前の記事でも紹介した「映画を塗る仕事」展@三鷹の森ジブリ美術館を訪れた。

本展示は故・高畑勲監督や宮崎駿監督を支えた色彩設計の故・保田道世の仕事を中心に,主にセル時代におけるジブリ作品の彩色解釈と技法の進化を紹介している。当時のセル画がふんだんに展示されており,それらを生で目にする大変貴重な機会でもある。www.otalog.jp

展示会データ

開催期間:2018年11月17日〜2019年11月(予定)

チケット:毎月10日より,翌月分の日時指定券を販売。詳しくはこちら

アクセス:詳しくはこちら

グッズ:本展示会用パンフレット販売あり[全32ページ,600円(税込)]

写真撮影:館内は全面禁止

その他:土日・祝祭日は大変混雑するので,できれば平日昼間辺りがゆったりと鑑賞できてよいだろう。また,「土星座」で上映される短編アニメはスケジュールが決まっているので,観たい作品に合せてスケジュールを決めるのが理想的。上映スケジュールの詳細はこちら。

保田道世という「職人」

保田道世は東映動画(現・東映アニメーション)時代に高畑勲・宮崎駿と出会い,以来,両氏監督のほぼすべてのスタジオジブリ劇場作品の彩色を手がけた人物である。2016年10月に惜しまれながらこの世を去った。彼女の半生に関しては,柴口育子『アニメーションの色職人』に詳しい。〈女性としてアニメーションの世界を生きる〉という点にもスポットを当てつつ,保田という「職人」が誕生するまでを詳しく紹介した良書である。

当然のことながら,保田は高畑・宮崎両氏からは絶大の信頼を置かれていた。高畑には「センスも技術も抜群。あの職人気質が好きです。しかも,自分の仕事だけでなく全体を見ることもできる人だから,僕が映画をつくるときは運営の中心におきたい人です」 *1 と言わしめ,宮崎が「僕なんかの三倍は鋭敏でシビア。色指定から人の手配まで,仕上の仕事全部を背負ってくれるような人は,もうやっちん[引用者注:保田の愛称]が最後。やっちんしかいない」*2 と賛辞を惜しまない人物だったのである。

色を手塗りしていた時代

ジブリ作品の彩色は,『もののけ姫』(1997年)まで「セル絵具」を使用しており,それ以降の作品からはデジタル着彩になった。本展示の目玉は前者の「セル絵具」の時代の作品である。

「セル絵具」は,キャラクターなどの線画を転写したセルの裏側に専用の絵具を塗る方法で,この作業は「仕上げ」と呼ばれている。実は僕も中学生の頃に部活でまねごとをしたことがあるのだが,1枚塗るだけでも相当手間がかかる。これを数万枚という単位で作業するのだから,当時の仕上げ班の苦労のほどが伺える(と同時に,制作の効率を考えると,改めてセルからデジタルへの移行は必須だったのだろうと感じる)。

アニメ制作がフルデジタル化される以前の,こうした“超アナログ”時代にあって,高畑・宮崎・保田は,時刻ごとの色の変化,水,光など,〈色〉の表現を巡る様々な問題にチャレンジしていったのだ。

余談だが,ジブリ美術館には「映画の生まれる場所」と題した常設展示があり,セル時代のアニメーション制作の仕事場を紹介している。ここかしこに宮崎監督の直筆のコメントが貼られているのだが,その中に「昔,トレース彩色の女性達とアニメーターは仲良でした。追い込みにはアニメーターもトレース彩色を手伝ったので,ロマンスもずい分,生まれたのです。でも分業になった今は,ロマンスは生まれにくくなっています」というものがあって,なんとも微笑ましい時代だなと思った。展示会ポスター(本記事のアイキャッチに掲げてあるもの)の左の絵は,美術監督の男鹿和雄の手になる壁画なのだが,当時の仕上の現場の風景を偲ばせる作品である。

〈見えないもの〉を色にする

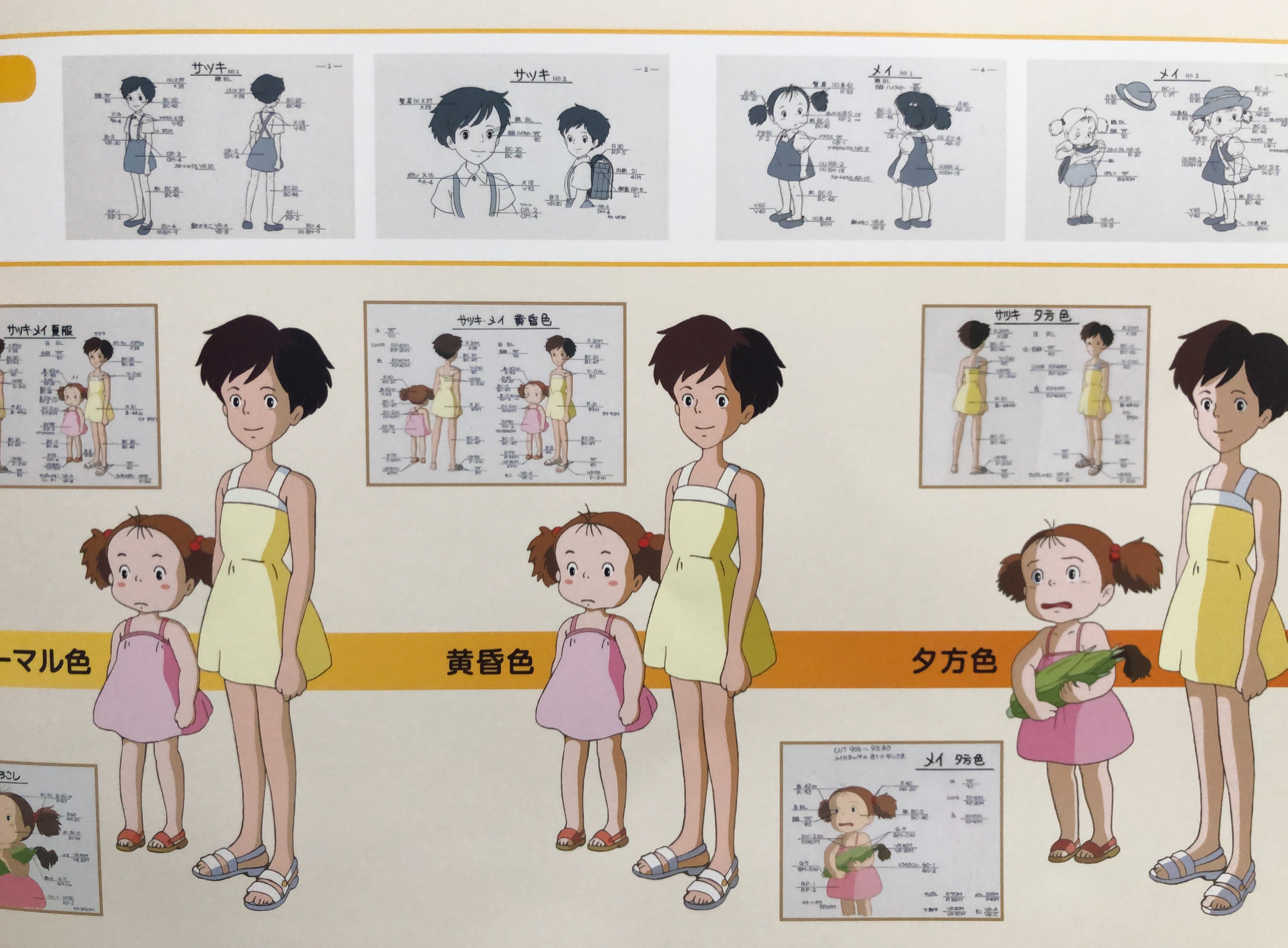

『となりのトトロ』(1988年)は,真夏の昼の強い日差しと夕暮れ時の淡い光とのコントラストが印象的な作品である。展示会では,サツキとメイの肌色や影の色の変化や,「ネコバス」の色指定(本記事のアイキャッチに掲げた展示会ポスターの右)などによって,時刻や天候によって変化する色の表現を説明している。いわば,色分けによって〈時〉という目に見えないものの変化を表現する技術だ。

さらに,アニメの彩色において一筋縄でいかないのは〈水〉の表現だ。周知の通り,宮崎監督の作品には水が頻出する。本来,透明である水をどう表現するのか。しかも“水”と一口に言っても,水しぶき,水たまり,波,川などなど,水には様々な表情がある。これには監督も相当に試行錯誤したようである。例えば『紅の豚』(1992年)に関して,監督は以下のような苦労話を披露している。

この『紅の豚』のダボハゼ号のカットは,どうやっていいかわからなくて本当に困りました。日曜出勤して自分でこのカットを描いたことが忘れられないです。水と飛行艇を別セルにせず1枚で描いたんですが,当時“ヤッチン”がよく塗り分けるなぁと感心しました。ぼくはそういうことを全然考えたくないタイプなのですが,ヤッチンは平気で読み解きますからね。複雑な動画をたどっていって突き止める。本当に頭がよいひとでした*3

〈時間〉と〈水〉という,目に見えないものをいかにしてアニメの色に落とし込むか。この展示会のもっともエキサイティングな部分でもあり,大変見ごたえがある。

アニメにとっての〈リアリティ〉

展示会では,宮崎監督が影響を受けたという2つの作品が紹介されている。

その1つは,のジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(1849-1917)の『シャロットの女』(1888,ロンドン「テート・ブリテン」所蔵。『映画を塗る仕事』展では「シャーロット姫」として紹介)である。

https://www.tate.org.uk/art/artists/john-william-waterhouse-583

舟に乗るシャロットの表情の繊細な表情やタペストリーの鮮やかな色彩はもちろんのこと,前景の水草,後景の木々の緻密な描写,水の重く冷たい質感の描写などが目を引く作品である。宮崎はとりわけ「水をはじめ,空気の冷たさや湿り気が伝わり,織物の質感も伝わってくる描き方」に惹かれたそうである。「ヒロインやヒーローの後ろにある風景を軽視するのではなく克明に描くことこそ,目指していたものであった」*4

もう1つは,ロシアの挿絵作家イヴァン・ビリービン(1876-1942)の挿絵である。ロシアのおとぎ話を題材に数々の美麗な絵本をものした彼は,日本の浮世絵からも刺激を受けており,海の描写などにその影響が見て取れる。“Internet Archive”のページからいくつかの作品が閲覧可能なほか,近々(2019年2月27日)彼の作品を紹介する和書『ビリービンとロシア絵本の黄金時代 改訂版』が刊行される予定である。

この2つの作品から分かるのは,アニメーターにとって,自然物から学ぶことはもちろんのこと,「自然物を絵にするとはどういうことか」を絵画作品から学ぶことも重要だということだ。展示の説明の文言の中に「実在する乗りものの色はそっくりではなく,それらしい色で塗られている」「そのものの色ではなく,それらしく見えることが大切」(傍線は引用者による)という言葉がある。アニメーションにとっての〈リアリティ〉というのは,実在の中にあるというよりは,アニメとしての〈それらしさ〉の中にあるのかもしれない。そうした〈アニメ的リアリティ〉を表現するのに,色彩はもっとも重要なファクターであるということだ。

変わろうとする意志と変わらぬ遺産

本展示の魅力はまだまだある。後は興味を持たれたみなさんが,ご自身の目で楽しむことをお勧めする。

ジブリ美術館は15年ぶりくらいの再訪だった。しかし,企画展示はもちろんのこと,常設展示や建物の内装もたびたび変えているにも関わらず,僕が抱いた感想は「基本的な佇まいは変わっていないな」というものだった。これはもちろん“停滞”ではない。そうではなく,「アニメという文化の歴史がこれまで積み上げてきたものを,記録としてしっかりと遺す」という,館主の宮崎を始め,美術館スタッフ達が胸に秘めた強い気持ちの表れだと思う。

以前の記事でも述べた通り,現代のアニメの演出において,彩色はますます大きな意味を持つようになり,キャラ(クター)の設定から作品の主題にまで関わるほどにまで洗練されつつある。そうした緻密かつ複雑化した色彩設計を可能にしたのがデジタル技術であることは間違いないだろう。しかし,〈色〉というものの解釈の礎を築いたのが,保田道世をはじめとする先人であったことも間違いない。

要するに,ジブリ美術館自体がアニメーションの歴史と現状と未来を体現しているのだ。

変わろうとする意志は,変わらない遺産が支え,見守る。

ちょうど,風化しながらもそこに立ち続け,美術館を見守るロボット兵のように。