*このレビューはネタバレを含みます。また,『マインド・ゲーム』と『四畳半神話体系』の内容にも触れています。気になる方は本編をご覧になってから本記事をお読み下さい。

劇場アニメ『マインド・ゲーム』(2004年)『夜明け告げるルーのうた』(2017年)やTVアニメ『四畳半神話体系』(2010年 春)などで,極めてユニークなイメージ世界を作り続けてきた湯浅政明監督。最近では,大童澄瞳原作の『映像研には手を出すな!』(2020年 冬)のアニメ化で,原作の持ち味を大きく引き出す手腕を発揮したことが記憶に新しい。

その湯浅が今回挑んだのが,小松左京原作『日本沈没』(1973年)の現代的文脈への翻案だ。「日本沈没」という“設定“はそのままに,武藤家という家族の振る舞いに焦点を当てた湯浅の『日本沈没2020』は,Netflixでの配信直後から賛否両論を巻き起こし,湯浅作品の中でも最も大きな問題作となった。しかし,批判対象となったポイントにこそ,おそらく湯浅がもっとも伝えたかったメッセージが込められている。今この瞬間にも大災害が起こる可能性を抱えながら日常を送る僕らは,目を閉ざし黙するのでなく,まずはこの作品を直視し,それぞれの視座から評価を下すべきなのではないかと思う。

作品データ(リンクはWikipediaもしくは@wiki)

【スタッフ】

原作:小松左京/監督:湯浅政明/音楽:牛尾憲輔/脚本:吉高寿男/アニメーションプロデューサー:Eunyoung Choi/シリーズディレクター:許平康/キャラクターデザイン:和田直也/フラッシュアニメーションチーフ:Abel Gongora/美術監督:赤井文尚,伊東広道/色彩設計:橋本賢/撮影監督:久野利和/編集:廣瀬清志/音響監督:木村絵理子/アニメーション制作:サイエンスSARU

【キャスト】

武藤歩:上田麗奈/武藤剛:村中知/武藤マリ:佐々木優子/武藤航一郎:てらそままさき /古賀春生:吉野裕行 /三浦七海:森なな子 /カイト:小野賢章 /⽦田国夫:佐々木梅治/室田叶恵:塩田朋子/浅田修:濱野大輝 /ダニエル:ジョージ・カックル /大谷三郎:武田太一

【あらすじ】

ある日,突如発生した巨大地震によって日本各地が甚大な被害を被る。ほぼ完全に社会機能を奪われた日本に,「武藤家」というごく一般的な家族があった。中学校の陸上部のエース・歩,ゲーム好きの弟・剛,フィリピン出身の母・マリ,照明技師の父・航一郎。彼ら/彼女らは,互いに助け合い,時に反発し合いながら,生きる道を求めて荒廃した日本の土地を歩んでいく。

ディフォーメーションからリアリズムへ

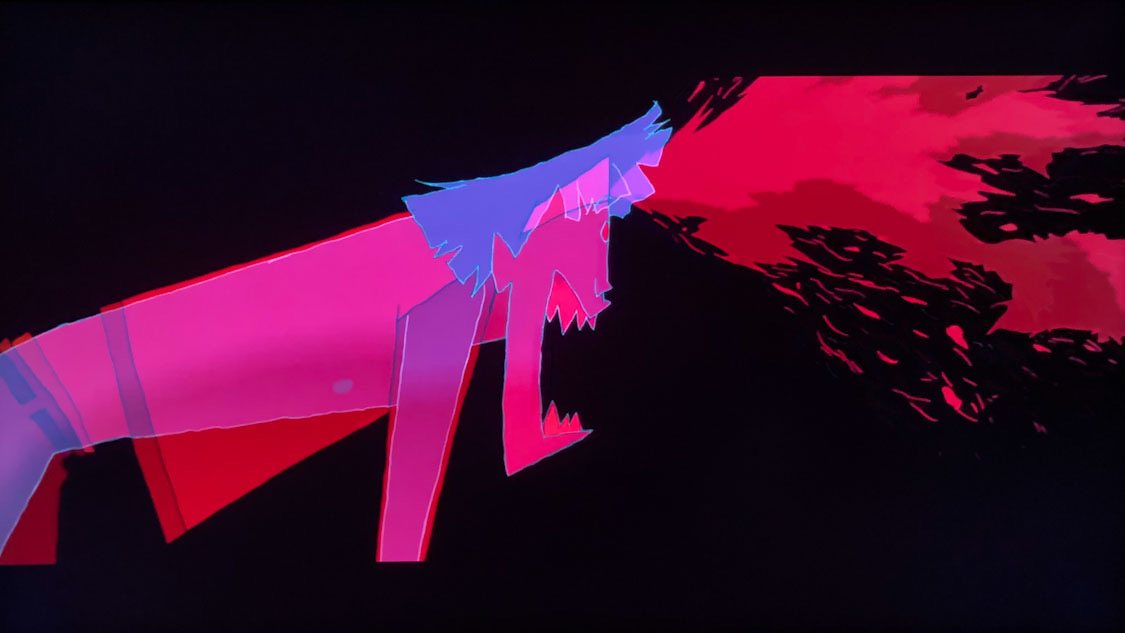

湯浅アニメの特徴の1つは,主線,キャラクターの身体,パースなどの歪みだ。 それは単純な描画レベルの歪みの場合もあれば,別の生物への変身(メタモルフォーゼ)の場合もある。Flashアニメーションの独特なタッチで表現されたこのディフォーメーションこそ,これまでの湯浅作品の持ち味だったことは間違いない。

しかし湯浅は『日本沈没2020』において,この身体と空間のディフォーメーションという手法と手を切る。この作品では,もはや登場人物の腕が伸びたり背景のパースが斜めに傾いたりすることはない。身体と空間はリアリズムに徹する。その意味で,『日本沈没2020』は湯浅アニメの中でも異色の作品である。

しかし,そこにある種の違和感が生じたことも否めない。この作品を観た多くの人が,人物の身体の作画や動作に,少なからず不自然さを感じとったのではないだろうか。僕はこの違和感の原因が,未熟なアニメーション技術ではなく,湯浅の独自性の中核を成すディフォーメーションが捨象されたことにあったのではないかと考える。とりわけ,彼のアニメを多く観ている視聴者ほど,作品の中に湯浅的ディフォーメーションを期待してしまう。その上,リアリズムに徹しているようでいて,ディフォーメーションを想起させるようなカットが端々にあったことも否めない。結果,ディフォーメーションが期待される作画の中にリアリズムを観るという,少々居心地の悪い倒錯が生じていた可能性があるのだ。本作の作画面に問題があったとすれば,それはアニメーターたちの力量の問題というよりは,こうした居心地の悪さが原因だったのではないかと僕は思う。

湯浅的身体が〈死〉を表象する

ではなぜ湯浅は,自らのユニークネスとの齟齬を覚悟してまでもリアリズムを追求したのか。その理由の1つが,小松左京原作の『日本沈没』という題材との整合性にあったことは言うまでもない。今まで以上にシリアスな物語を描くに当たり,コミカルになりがちな身体と空間のディフォーメーションは抑制される。代わって「日本」という国土が大規模なディフォーメーション=地殻変動を起こし,「日本沈没」というシリアスなテーマを視覚化するのだ。

そしてもう1つの理由は,湯浅が特にこだわったと思われる〈死〉の描写だ。

湯浅がこれまでの作品において死を描く時,それはあくまでも,ディフォームされた身体に生じる記号的な死であった。例えば『マインド・ゲーム』は,主人公の西が銃で肛門から頭を撃ち抜かれ死ぬというショッキングなシーンで始まるが,それはコミカルな身体形状と非現実的な色彩によって限りなくポップに表現されており,〈死〉はあくまでも物語上の記号的な〈死〉として扱われている。

『DEVILMAN crybaby』(2018年)ですら,そこで描かれる数々の残酷な死は様式化されており,それはこの作品が“悪魔へのメタモルフォーゼ”という主題を含んでいたからかもしれない。

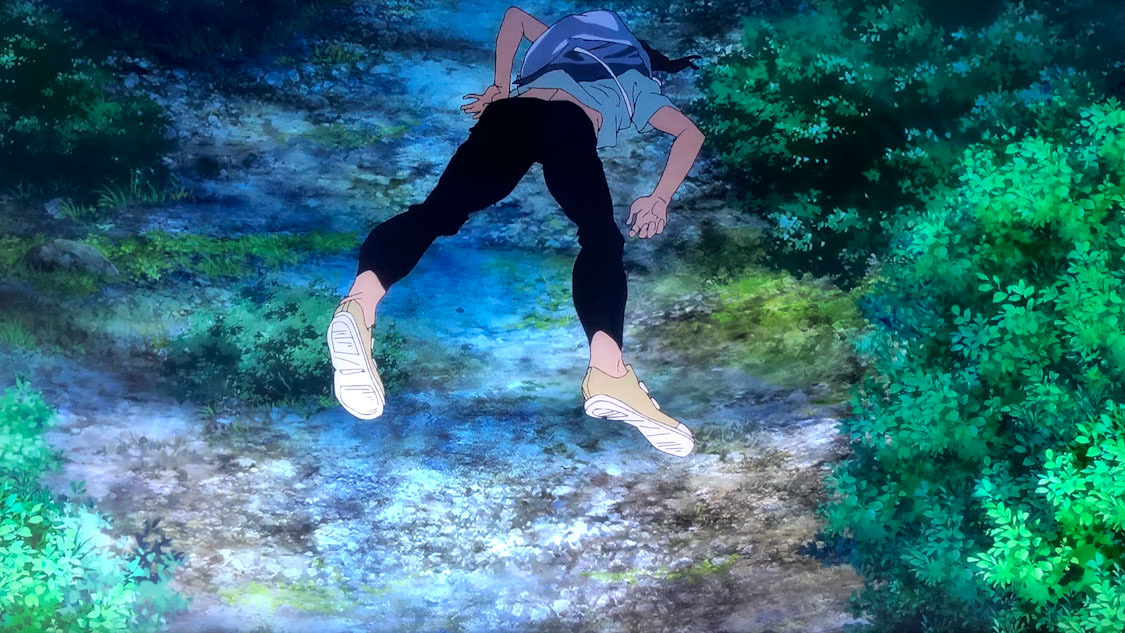

一方,『日本沈没2020』では,死はより即物的なものとして描かれる。リアリスティックな身体に生じる死は,悲しいより以前に,グロテスクですらある。

このような死の描き方は,かつて大塚英志が投げかけた「記号的でしかありえない表現が現実の死をいかに描き得るか」*1 という問いへのひとつの解答例と言えるかもしれない。

実写映画と異なり,アニメのキャラクターは多かれ少なかれ記号化されており,〈リアリティ=現実〉そのものを写しとってはいない。故にアニメにおける死も〈リアリティ=現実〉そのものからは解離してしまう。どれだけリアルに描こうとも,“これはアニメ的なフィクションである”という了解のもと,せいぜいのところ〈リアリズム=現実的な描写〉に留まらざるを得ないのだ。しかしそれにもかかわらず,作品が災害というテーマを扱う以上,(少なくとも日本人にとっては)死というテーマが〈リアリティ〉の領域に抵触することになる。ここに湯浅版『日本沈没』の大きなジレンマがある。『日本沈没2020』は,湯浅的キャラクターの身体にリアリズムを担わせることによって,このジレンマを半ば強引に克服しようと試みたのではないだろうか。

切断する死

そこまでして『日本沈没2020』が実現しようとした死の描写とは,一体どのようなものだったのか。

本作の最大の特徴は,無数の不条理な死である。第2話における父の爆死,第3話における七海の毒ガス中毒死,第6話におけるコミュニティ「シャンティ」の象徴・大地の直撃死など,主人公たちの周辺で次々と不条理な死が発生する。

これらは“誰かを助ける”とか“悪意を持った人間に殺害される”などといった,常識的な目的や文脈と関係なく訪れる〈横死〉であり,おそらく湯浅が本作で最も描きたかったものの1つだ。それは物語の流れを突如切断し,観る者の思考を混乱させる。「七海と春生の関係はこの後こんな風に発展していくかもしれない」といった予想が,音もなく訪れる死によって唐突に無効化される。

災害がもたらす死とは,本質的にそのようなものなのだろう。個々人の物語などお構いなしに訪れる横死。これを正視できなかった人の中には,途中で視聴を断念した人もいたことだろう。賛否両論を巻き起こすリスクを負ってまでも湯浅が描こうとした死とは,意味や物語が付与されていない,〈死それ自体〉の酷薄さだったのかもしれない。

“純粋国家”批判

『日本沈没2020』が賛否相半ばする作品となったもう1つの理由は,〈ネイション=国家,国民〉にまつわる描写だろう。

第7話では,「純血な日本人」のみを救おうとする民族主義者たちが描かれる。その姿は,偏狭なナショナリストとして戯画化されており,彼らが「移動する日本領土」に擬えたメガフロートは,やがてあっさりと沈んでしまう。

おそらくこのようなシーンに加えて,制作に外国人スタッフが多く参加していたことも影響したと思われるが,ネット上では本作を「半日アニメだ」と批判する声が多数あったようである。しかしこれまでの湯浅の作品には,サイエンスSARUの代表取締役であるEunyoung Choi氏やFlashアニメーターのAbel Gongora氏を始め,外国人スタッフが多数関わっており,過去の作品と比べて,本作に外国人スタッフのイデオロギーが格別過剰に反映されているということはない。

さらに,湯浅が安直なナショナリズム批判をしたわけではないことは,作品の描写をつぶさに見てみれば明らかだ。歩の弟・剛は,両親が日頃から日本語を使っているにもかかわらず英語混じりの日本語を話し,IT先進国エストニアに憧れ,純日本的な価値観を蔑んでいる。今風の言い方をすれば“出羽守”であり,先ほどの民族主義者と好対照を成す極端なキャラクターだ。要するに湯浅は,極端なナショナリズムと極端なリベラリズムの両方を作品に登場させ,両者に対し批判的な眼差しを向けるよう誘っているのだ。

最も印象的なのは,第9話でKITEがラップのリズムに乗せて不満を吐き出すよう提案するシーンだ。剛は偏狭なリベラリズム的立場から日本人の精神性を批判する。一方,春生は日本的なメンタリティを評価し,逆に剛の出羽守根性を批判する。実はこのような対立においては,双方の立場が“日本vs外国”というネイションの境界を無自覚に共有している。単に“日本”の側にいるか,“外国”の側にいるかの違いだけであって,〈ネイションの境界〉に対する批判にはなり得ていない。

これに対し,歩は違った立場を提示する。少々長くなるが,第9話の彼女のラップの言葉をそのまま引用してみよう。

ごちゃごちゃうるさい/外国だ日本だって/国どうしで比べる/そんなの意味あるの?/どこもいいとこもあるし/悪いところだってある/いい人に悪い人/そうでない人だっている/どこでも犯罪はあるし/どこでも奇跡は起きる/あーだこーだうるさい/もう決めるのは自分/もともと地球上に/線なんて見えないのに何で?/この国の人はこんな人って/決めつけはナンセンス/私はようやく気づいた/それがこんなタイミング/どこでよりも/誰とのほうがずっと大事/私はここにいる人がいれば/それで生きていける/ここが私の大地/アースだ/サンキュー

[太字による強調は引用者]

歩がナショナリズムやリベラリズムを批判しているのではなく,〈ネイションの境界〉そのものを批判していることは明らかだろう。 国土でもなく純血でもない,もっとプリミティブな“絆”を尊重する歩の思想は,この上なく青臭い。しかしそれは,“国の本質とは何か“という重大な問題提起をするポテンシャルを持っている。そもそも「日本沈没」という原作のアイデアそのものが,〈国〉というものの曖昧さを思考させる。〈国〉とは,国土のことなのか,民族のことなのか。国土というユニットも民族というユニットもなくなってしまった時,日本は消えてなくなってしまうのか。国土が消えても民族さえ残れば,“ユダヤ人”と同様,国家を事後的に造ることはできるのだろうか。その時,“日本人”とは誰のことを指すのか。

「日本沈没」というアイディアは,日本的なものの否定だとか,ましてや反日思想だとかいうことではなく,“日本(人)”という概念への問いであり,その再考への誘いなのである。

可能世界なき現実の世界

湯浅は『マインド・ゲーム』や『四畳半神話体系』などの作品で〈可能世界〉を扱い,別世界線での可能性を示すことによって“ありうる希望“を提示してきた(もちろん両作とも原作のプロットにしたがっており,湯浅のアイディアではないが)。

しかし『日本沈没2020』では,そうした可能世界を暗示することすらなく,徹頭徹尾,単線的な現実のみが語られる。 山芋を食べたいと言わなければ父は死ななかったかもしれない。トイレに誘わなければ七海は死ななかったかもしれない。しかし湯浅がそうした可能世界を示すことは一切ない。目前には前進するための道しかなく,彼ら/彼女らは無数の非-物語的な死を身に引き受けながら,単線的に進む己の物語を生きていく。それも,湯浅政明監督の『日本沈没2020』が示した,過酷ではあるが希望に満ちた〈リアリズム〉の1つなのかもしれない。

作品評価

*1:大塚英志『キャラクター小説の作り方』p. 147,星海社新書,2013年(2003年の講談社現代新書版を底本とした改訂版)