*このレビューはネタバレを含みます。必ず作品本編をご覧になってからこの記事をお読みください。

原作者・井上雄彦が自ら脚本・監督を務めた劇場アニメ『THE FIRST SLAM DUNK』。当初,声優陣の一新と主役の交代によって大きな物議を醸した本作だが,その洗練されたアニメーション,繊細な芝居,類まれなドラマメイキングによって,結果として多くの人の心を捉える傑作となった。原作完結から四半世紀を経て,なお新たな輝きを見せる本作の魅力に迫ってみよう。

あらすじ

インターハイ初出場を迎えた湘北高校は,早くも2回戦で高校最強と謳われた山王工業に挑むことになる。PG・宮城リョータは赤いリストバンドを装着し,かつて打倒山王を夢見た兄・ソータの想いと共にコートに上がる。

マンガはスクリーンに映らない

井上雄彦の“見えない手”が,心地よいペン音を奏でながら,宮城リョータ,赤木剛憲,三井寿,流川楓,桜木花道らの勇姿を真っ白な地の上に描き出す。静止していた彼らの線画はやがて堂々たる様で動き出し,山王工業のメンバーと対峙した後,鮮やかな色彩を与えられてコートに降り立つ。かくして,湘北高校と山王工業高校の対決の幕が切って落とされる。

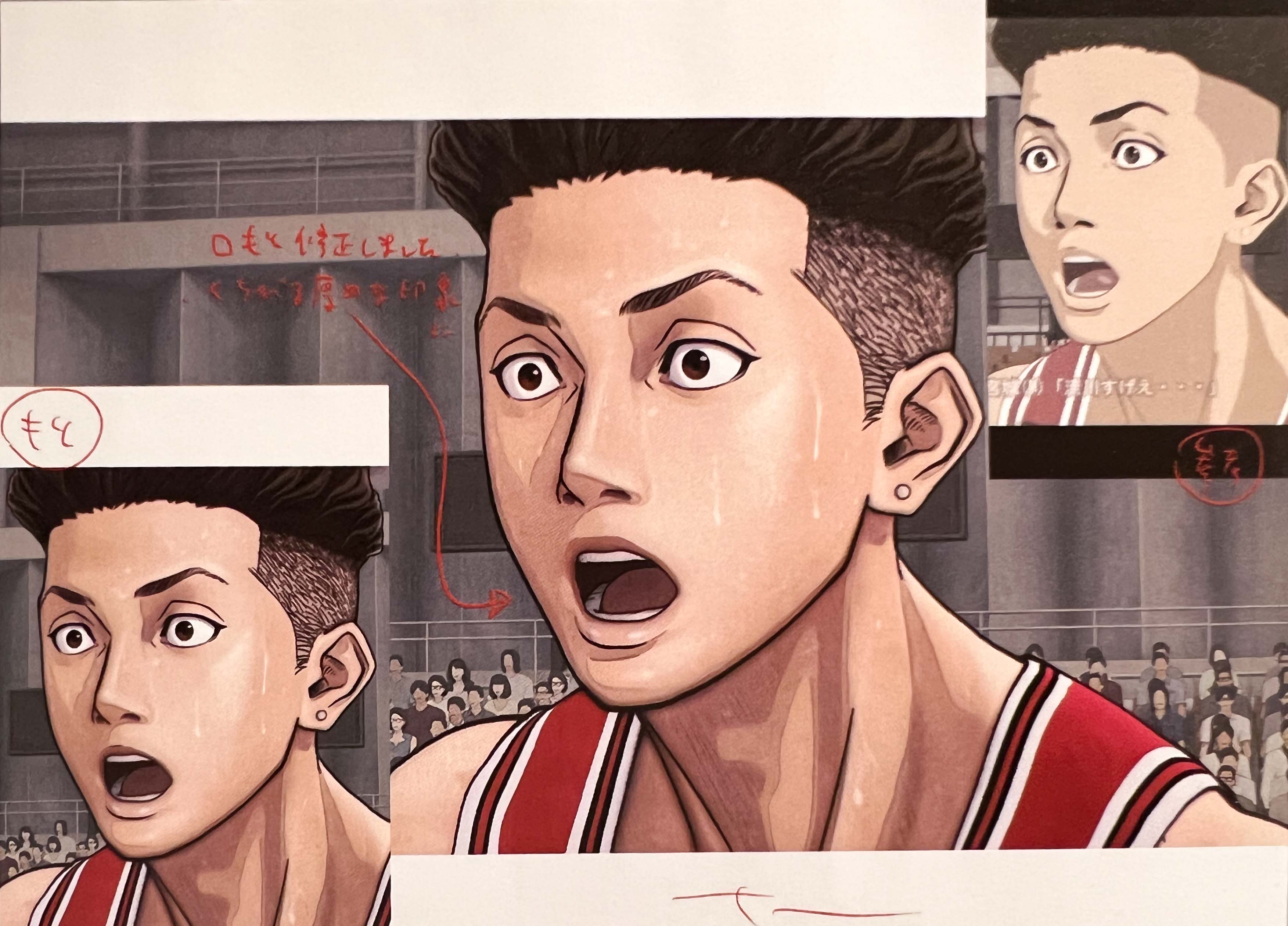

冒頭のこのシーンが象徴しているように,『THE FIRST SLAM DUNK』(以下『FSD』)は,井上の画のタッチがそのままアニメーションになったかのような印象を与える映画だ。通常,マンガ原作のアニメでは,キャラクターデザイナーが原作キャラクターをアニメ用にリデザインすることが多い。しかし『FSD』では,井上自身が文字通りミリ単位,秒単位で作画と動作を調整し,彼の描きたい画をそのままアニメーションに落とし込んでいる。

©︎I.T.PLANNING,INC. ©︎2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

よく見ると,主線の処理,影の表現,彩色などにもかなりの工夫が施されていることがわかる。まるで井上のカラーイラストが動いているかのようだ。こうした執念にも似た緻密な作画処理によって,この映画を見た多くの人が“マンガがそのままアニメになった”と感じるのだ。上で述べた冒頭のシーンも,間違いなくそうした印象を強化することに一役買っている。

しかし,マンガとアニメという2つの媒体の本質的な差異を考えてみれば,それがあくまでも表面的な印象に過ぎないことは明らかである。マンガでは,コマの大小などで表現に強弱や緩急をつけることができる。ギャグなどのセリフを手書きで小さく書き込んだり,読者が1つのコマに立ち止まることを期待して,微妙な表情を描き込むこともできる。しかしアニメではそれができない。すべての画は同じ大きさ,同じ速度でスクリーンを流れていく。マンガとはまるで作法が違う。井上も『FSD』を制作するにあたって,こうした媒体の差異に大いに悩まされたという。しかもアニメーションは共同作業であるため,自分が表現したいものを他のスタッフに言葉で説明する必要がある。マンガ執筆では「直感」に頼ってきた井上にとって,こうした言語化のプロセスは「心に傷をつけられる」ほどの苦しい思いだったらしい。*1 そして井上は,完成した映画に対して僕らが抱く印象とは真逆の結論に行き着く。

自分の描いた絵がそのまま映画にスクリーンに映ることはない。*2

井上の前に立ちはだかったのは,マンガとアニメ映画との本質的な差異だった。もちろん,こうした困難は,およそすべてのマンガ原作アニメの制作者が経験していることだ。しかしマンガ家自身が,この決定的な差異を肌で感じながら,己のマンガをアニメ化するという例はさほど多くない。*3 表面的な印象とは裏腹に,“マンガがそのままアニメになった”わけではなかったのだ。

さらにもう一つの決定的な要素がある。原作完結(1996年)から『FSD』までの26年という歳月だ。この間,井上は確実に歳を重ね,マンガ表現だけでなく,根本的な価値観にも変化が生じたはずだ。後述する通り,この変化は確実に作品に反映されることとなる。

『FSD』において,井上が「心に傷をつけられる」ほどの思いで描ききったものはーー表面的な印象とは裏腹にーー原作マンガとはまったく異なる表現による,まったく異なるメッセージだった。だから僕らはこの作品を“マンガ原作の延長”として観るべきではないのだ。“マンガ原作の再現度”という観点から論じるべきでもないのだ。マンガとアニメという媒体間の差異と同じくらい本質的な差異が,かつての『SLAM DUNK』とこの『THE FIRST SLAM DUNK』の間を隔てているのだから。

痛み:宮城リョータ

かくして『FSD』という作品には,かつての『SLAM DUNK』では描かれなかったーーあるいは描き得なかったーーものがいくつも描かれることになった。そのうち最も大きなものを挙げるならば,宮城リョータの過去,リョータの母,そして(無)音である。そしてこのそれぞれが,〈陰/陽〉という対比を含み込みながら,視聴者を惹き込む卓越したドラマを構成しているのである。

まず宮城リョータというキャラクターを見ていこう。

周知の通り,『FSD』では主人公が桜木花道から宮城リョータへと変更されている。それは井上の中に,宮城リョータというキャラクターでしか描き得ないものがあったからに他ならない。井上自身の言葉によれば,それは「痛み」である。

『FSD』の物語は,父と兄・ソータの死から始まる。この二度の死別が宮城家に決定的に暗い影を落としている。とりわけ,リョータはソータをバスケの師匠として尊敬しながらも,常に兄と比較されることによって,深い劣等感を抱いている。このコンプレックスが象徴的に表されるのが,リョータが歌舞伎の面=ソータのペルソナを身に付けるシーンだ。彼は面によって“リョータ”としての自己の顔を隠し,ソータのようなヒーローとして,バスケの試合で活躍することを夢想する。しかしこうした〈同一化=自己否定〉が成功することはありえないだろう。端的に言って,リョータはソータではないのだ。

このリョータのアイデンティティの揺らぎは,ソータの死を乗り越えられない母・カオルとの確執をも生む。ソータの想い出に固執するリョータに苛立ったカオルは,リョータから面と背番号「7」のユニフォームを剥ぎ取ろうとする。リョータはそれに激しく抵抗する。ソータの死という「痛み」が,2人の間に微妙な距離を生み出す。これ以降,2人の関係性は終始,ぎこちないものとして描かれる。インターハイの前夜,リョータとカオルが妹・アンナを“中継”して会話するシーンが印象的だ。

宮城リョータの物語は,花道を中心にコミカルな印象の強かった原作と比較すると,かなり“暗い”展開であることは間違いない。

なぜ井上は『FSD』の物語の中にこうした〈陰〉の要素を持ち込んだのか。「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE」のインタビューから彼の言葉を引用してみよう。

自分が描いたマンガを見直すと,当時は若さもあって単純に上り坂を駆け上がっている。やたらと前へ出る部分にフォーカスしている。それは例えば勝ち負けの単純な価値観だったり。だから,作中にある別の視点を見落としている。光が当たっていない部分がたくさんあることに気付いて,今の自分だったらそっちの方を描きたいと強く感じました。かつて描いたものは,まだ痛みを経験していない状態で前に出ていた。そうではなく,弱い者や傷ついた者がそれでも前へ出る。痛みを乗り越え,一歩を踏み出す。これが今回の映画のテーマだと *4

「痛みを乗り越え,一歩を踏み出す」ーーこの役を担ったのが,宮城リョータというキャラクターであることは言うまでもない。

バイク事故を起こした後,リョータは数年ぶりに故郷の沖縄に帰郷し,ソータの秘密基地であった洞窟を訪れる。リョータが洞窟の入り口に頭をぶつけるシーンが彼の〈成長〉を暗示する。彼はソータのバッグの中からバスケ雑誌とリストバンドを見つけ出したことにより,同一化=自己否定ではなく,「絶対王者“を倒す!!”」というソータの想いの〈内面化〉を果たし,本格的にバスケを続けることを決意する。

インターハイ前夜,リョータは「母上様」に宛てて手紙を書く。最初,彼は「生きているのが俺ですみません」と綴る。しかし彼は,この太宰治のような陰鬱な告白をすぐさまゴミ箱に捨て去り,代わりにこう書く。

ソーちゃんが立つはずだった場所に,明日,俺が立つことになりました。

この瞬間,リョータの顔からはソータのペルソナが完全に消える。場面はインターハイの試合に移り,ソータの想いを内面化したリョータ自身の力強い顔が,自分の身長を遥かに上回る深津と沢北のガードを突破する。

©︎I.T.PLANNING,INC. ©︎2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

リョータはーーそして母・カオルもまたーー2つの死という「痛み」(陰)を乗り越え,前へ踏み出す(陽)。このアークこそが,本作の物語の軸となっているのだ。

そしてリョータの「痛み」を丁寧に描くからこそ,それとシンクロナイズするかのように,河田に対する赤木のコンプレックス,沢北に対する流川のコンプレックス,三井の過去(安西先生曰く「混乱」)の反省,選手生命をも脅かす花道の負傷といった〈陰〉も際立ってくるのである。

無表情:リョータの母

リョータのキャラクターアークのいわば“裏面”を担うのが,母・カオルだ。また彼女は,本作の芝居面で最も特筆すべきキャラクターでもある。カオルというキャラクターがなければ,本作は成立しなかったとすら言える。

カオルは夫を亡くした後,一家の支えとなった長男・ソータをも亡くし,失意の底にいる。その化粧気のない顔には,母としての悲哀と苦労が滲み出ているが,そこには常に表情というものが欠けている。

井上がカオルというキャラクターで追求したのは,この〈無表情〉という芝居の在り方である。先述した「母上様」の手紙を読むシーンに関しては,井上から「特に何かを含んだ表情でなくただ手紙の内容を追ってるのみ」という指示が出されている。

©︎I.T.PLANNING,INC. ©︎2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

ミニバス観戦のシーンでは,転倒するリョータを見てカオルが思わず手を差し伸べそうになるカットが描かれるが,この時も顔の表情は映し出されず,身体の所作だけで複雑な心情を伝えている。また誕生日のシーンでアンナがソータの年齢を確認した後,「生きてたらね」と呟くシーンでは,アンナとリョータに関しても「含み」を持たせない表情にするよう指示が出されている。*5 2度の死別の悲しみが,この家族から表情を奪ってしまったかのようだ。しかしだからこそ,抑制された芝居が死別の「痛み」を無言で伝えてくるかのようでもある。

しかし「母上様」の手紙を読み,インターハイの試合でリョータの成長した姿を目にしたカオルは,リョータと同じく〈陰〉から〈陽〉への変化を遂げる。

山王戦終了後,リョータとカオルが海辺で出会う。カオルがおずおずとリョータの片腕に触れる。次に両腕に触れる。それを上下に揺さぶる。まるで,かつてリョータをあやした時の所作を反復するかのように。そして,リョータの成長を再確認するかのように。カオルはそれまでの無表情を解きほぐし,笑顔で「おかえり」と言い,ややとまどった様子のリョータが「ただいま」と答える。カオルにとっての〈陰〉から〈陽〉へのアークがここで果たされる。

このシーンに関して,井上は「抱きしめたいが気恥ずかしくてできない。その感情の不器用な発露として」*6 という指示を出している。映画を観た人であればこの言葉に納得するだろう。日本の母と息子のリアルな関わり方を伝えた,とてもいいシーンだ。このように『FSD』にカオルという大人の目線が盛り込まれたのは,やはり井上自身の心境の変化もあっただろう。劇場用プログラムのインタビューで,彼は宮城家のエピソードについて次のように述べている。

連載時,僕は20代だったから高校生側の視点のほうが得意というか,それしか知らなかったんです。そこから年をとって視野が広がり,描きたいものも広がってきた。[中略]原作で描いた価値観はすごくシンプルなものだけど,今の自分が関わる以上は,原作以降に獲得した「価値観はひとつじゃないし,いくつもその人なりの正解があってもいい」という視点は入れずにいられませんでした。*7

26年という歳月が,井上がカオルというキャラクターに真摯に寄り添い,親としての「価値観」を作品に盛り込むことを可能にした。多声的な「価値観」が,“高校生の部活”という世界で完結していた原作の世界観に深みをもたらしたと言える。

無音:24.1秒

本作の一番の目玉は何と言っても試合シーンだ。バスケの動きのリアリティを求めるべく,モーションキャプチャと3DCGが使用され,これまでの作品には見られないほど迫力のあるシーンに仕上がっている。そして試合シーンの興奮度をいっそう高めているのが,膨大な音の情報量である。ドリブルのダムダム音,シューズとコートが擦れ合う際のスキール音,歓声,そしてBGMが渾然一体となって観客の耳と胸を打つ。試合シーンだけでも一つの作品として成立しうるほどの高い完成度だ。

しかしこの作品の本当の魅力は,華々しい試合シーンとは対照的な静かな回想シーンを頻繁に盛り込むことにより,〈静〉と〈動〉のコントラストを際立たせた点にある。音の情報を抑制し,セリフと環境音を中心に構成された回想シーンがあるからこそ,試合シーンがいっそうエキサイティングに映える。逆に,試合シーンの喧騒があればこそ,回想シーンの静かなーーそして〈無表情〉なーー心情描写が際立つ。〈静(陰)〉と〈動(陽)〉の相互補完的な交代が,本作にこの上なく魅力的なダイナミズムを与えている。

そしてこの〈静〉と〈動〉の交代が最もドラマチックに演出されるのが,試合終盤のシーンである。

山王を猛追した湘北が,流川のシュートによって1点をリードした瞬間,残り時間は24.1秒。この時,すべての登場人物のセリフが消える。SEのみがシーンの緊迫感を伝える。沢北のシュートで逆転された湘北は,残り数秒で再び猛反撃に出る。

シュートを打とうとした刹那,流川の目に花道の姿が映る。花道はシュートを打つ構えをしている。この時,原作では花道が「左手は添えるだけ」と呟くのだが,このセリフすらも映画では無音にし,口の動きだけに留めている。流川は花道にパスをする。時計のSEだけが鳴り響く。残り0.1秒,花道の放ったシュートが弧を描く。数十秒にも引き延ばされた0.1秒の中,SEも消え,スクリーンが,そして劇場全体が,濃密な無音に包まれる。

この無音状態(陰)を,花道と流川のロータッチの軽快な音(陽)が打ち破る。すべての音が蘇り,湘北高校の勝利が確定する。観客の呼吸や緊張感までをも“作品の一部”と化した見事な演出である。原作のあの名シーンがここまでの完成度で映像化したのは,音から無音へ,そしてまた音へという,マンガでは成し得ない演出があったからこそだ。

井上は劇場用プログラムの中で,本作を「新しいひとつの命」として作ったと述べている。*8 ここまでこの記事を読んでこられた方は,この言葉が紛れもない真実であることがお分かりだろう。

井上が生み出した「新しい命」の中には,痛みと向き合うこと,語らないことという〈否定極性〉の表現から,前進という〈肯定極性〉へと向かう回路が組み込まれている。それは,マンガからアニメ映画へという媒体の差異,そして井上自身の心境の変化から生まれた新たな回路だ。井上のマンガはそのままの形ではスクリーンに映らなかったが,「新しい命」としてそこに生を受けたのである。

作品データ

*リンクはWikipedia,@wiki,企業HPなど

【スタッフ】

原作・脚本・監督:井上雄彦/演出:宮原直樹,大橋聡雄,元田康弘,菅沼芙実彦,鎌谷悠,北田勝彦/CGディレクター:中沢大樹/キャラクターデザイン・作画監督:江原康之,井上雄彦/サブキャラクターデザイン:番由紀子/キャラクターモデリング・スーパーバイザー:吉國圭/BG&プロップモデリング・スーパーバイザー:佐藤裕記/テクニカル&リギング・スーパーバイザー:西谷浩人/シニアアニメーション・スーパーバイザー:松井一樹/テクニカルアニメーション・スーパーバイザー:牧野快/シミュレーション・スーパーバイザー:小川大祐/エフェクト・スーパーバイザー:松浦太郎/シニアライティングコンポジット・スーパーバイザー:木全俊明/ライティングコンポジット・スーパーバイザー:新井啓介,鎌田匡晃/美術監督:小倉一男/美術設定:須江信人,綱頭瑛子/色彩設計:古性史織,中野尚美/撮影監督:中村俊介/編集:瀧田隆一/音響演出:笠松広司/録音:名倉靖/キャスティングプロデューサー:杉山好美/音楽プロデューサー:小池隆太/2Dプロデューサー:毛利健太郎/CGプロデューサー:小倉裕太/制作統括:北﨑広実,氷見武士/アニメーションプロデューサー:西川和宏/プロデューサー:松井俊之/音楽:武部聡志,TAKUMA(10-FEET)/アニメーション制作:東映アニメーション,ダンデライオンアニメーションスタジオ

【キャスト】

宮城リョータ:仲村宗悟/三井寿:笠間淳/流川楓:神尾晋一郎/桜木花道:木村昴/赤木剛憲:三宅健太/深津一成:奈良徹/松本稔:長谷川芳明 /沢北栄治:武内駿輔/野辺将広:鶴岡聡 /河田雅史:かぬか光明/宮城ソータ:梶原岳人/宮城リョータ(少年期):島袋美由利/宮城アンナ:久野美咲/宮城カオル:園崎未恵/彩子:瀬戸麻沙美/安西光義:宝亀克寿

作品評価

関連記事

商品情報

*1:「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE」,pp.80-82,SHUEISHA,2022年。

*2:同上,p.81。

*3:言うまでもなく,映画『AKIRA』(1988年)の大友克洋も,監督として自らのマンガのアニメ化に携わった人物である。大友は『AKIRA』制作に先立つ1983年,『幻魔大戦』のキャラクターデザインに携わる中で,マンガとアニメの差異を感じとっていたようだ。大友克洋のあくなき挑戦 大友アニメーションを振り返る 全集にブルーレイ「AKIRA」

*4:同上,pp.78-79。

*5:同上,p.106。

*6:同上,p.126

*7:劇場用プログラム,p.16,東映アニメーション株式会社 営業推進部,2022年。

*8:同上,p.17。